复旦大学生命科学学院郑丙莲课题组在 植物miRNA产生途径领域取得重要研究进展

近日,复旦大学生命科学学院研究员郑丙莲课题组在植物miRNA加工领域取得突破性进展,最新研究成果发表于《细胞》(Cell)子刊生物类综合期刊《期刊中文名》(Developmental Cell)。论文第一作者为复旦大学生命科学学院博士研究生苏传斌。这项研究首次在激酶MAPK和磷酸酶PP4/SMEK1之间建立了联系,为深入研究植物miRNA的加工奠定了坚实基础。同时,鉴于PP4/SMEK1复合物在动植物中的高度保守性,研究为揭示动物中TRBP的磷酸酶提供了重要线索。

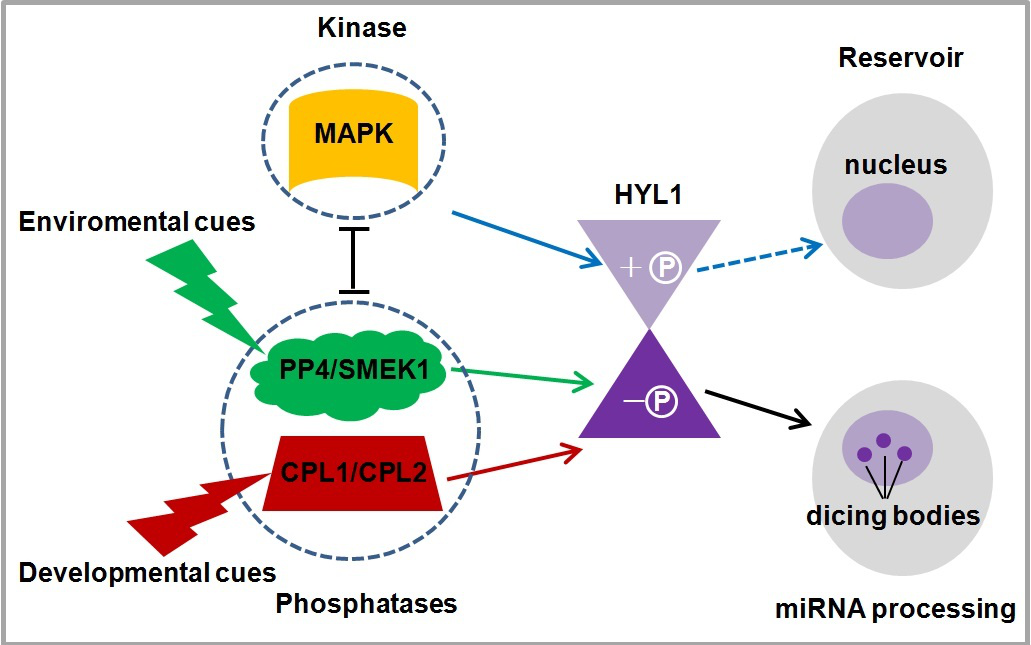

miRNA参与生物众多的发育生物学过程,已知具有颈环结构的初级miRNA转录本需要经过Dicer复合物的连续两次切割产生成熟的miRNA。尽管miRNA产生途径的基本框架已经了解得非常清楚,但关于Dicer复合物本身的组装和调控机制仍不清楚。近年来,科研人员发现动物中Dicer复合物的关键互作因子TRBP的功能发挥需要MAPK介导的磷酸化调控,而植物中TRBP的同源蛋白HYL1的功能发挥则需要CPL1/2介导的去磷酸化调控。同时,HYL1被证明是一个不稳定的蛋白。那么,HYL1的磷酸化是否与其蛋白稳定性相关?TRBP/HYL1磷酸化调控的精确机制是什么呢?

课题组通过正向遗传学的手段鉴定了磷酸酶复合物PP4/SMEK1通过拮抗MAPK的激酶活性直接介导了HYL1的去磷酸化,最终保证植物体内正常的miRNA产生。课题组首先发现SMEK1突变体表现出全基因组水平的miRNA含量下降,进一步研究证明SMEK1与HYL1蛋白互作并直接稳定HYL1。课题组首次证明植物体内SMEK1可以作为PP2A家族的磷酸酶PP4的调节亚基,组装成功能性的PP4复合物,并证明HYL1就是PP4/SMEK1的底物。

此外,课题组进一步通过生化和遗传学手段证明植物的SMEK1能够抑制MAPK的激酶活性,并且促进HYL1的去磷酸化从而保证功能性/去磷酸化HYL1蛋白的累积。课题组证明,不同于磷酸酶CPL1/2可能在特定的发育阶段调节HYL1的去磷酸化,PP4/SMEK1可能通过整合环境因素参与了miRNA加工过程的调控,因为SMEK1蛋白本身受到脱落酸ABA的显著诱导。

图注:模式植物拟南芥中miRNA加工的关键组分HYL1受到磷酸化的调控。CPL1/2可能整合发育信号将HYL1去磷酸化,而PP4/SMEK1则感应环境变化通过拮抗MAPK通路维持HYL1的去磷酸化从而促进miRNA加工。

郑丙莲长期从事植物小RNA的功能和作用机制研究。自2012年加入复旦大学生命科学学院以来,她带领课题组在植物小非编码RNA领域取得了多项重要研究成果,已在《中文名》(PLoS Genetics)和《中文名》(Developmental Cell)等高水平生物学综合期刊发表多篇重要研究论文。其中,2016年发表的关于套索RNA的研究成果是非编码RNA研究领域的重要原创性发现。

loading......

loading......